新闻中心

碳中和突破口:电力为抓手,成本需传导

“碳中和是中国经济发展模式的战略转变和生活方式变化,它不仅是传统意义上的能源结构变化,更是整个经济结构的变化和经济技术的再造。”2021年5月18日,在国是论坛上,清华大学国家金融研究院院长朱民表示。

如何理解中国的碳减排目标?推动碳减排,将如何影响经济,又是否将影响能源安全?中国工程院院士杜祥琬指出,碳达峰、碳中和是经过深思熟虑做出的重大战略决策,“双碳”目标符合应对气候变化“共同但有区别的责任”原则,也符合中国国情。

目标的落实离不开地方的实践。能源基金会首席执行官兼中国区总裁邹骥表示:“现在我们能走多远,能走多快,确实应该逐渐地把更多的注意力转向地方,有大量实际的实施问题,都是地方直接面对的。”

中国国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任李俊峰认为,在实现“双碳”目标过程中,中国应开始部署一部分地区率先实现碳中和。

地方之外,能源也是“双碳”目标实践的重要环节,清洁电力的利用成为各地、各领域实现碳减排的重要抓手。国网能源研究院副院长蒋莉萍坦言:“在电力行业转型、碳达峰的过程中,供电成本一定会上升,而经济社会的发展希望电价越来越低,如何匹配两者的关系,需要对供电成本问题提前做好安排。”

碳中和:中国vs国际

“有人问,我们还是一个发展中国家,发达国家发达了也先排放了,我们现在提出这样高强度的能源革命目标,是否符合共同而有区别的责任原则?”杜祥琬抛出社会对“双碳”目标的困惑。

对此,他解释说:“我们承诺2030年前碳达峰,这一点跟发达国家有明显区别,比他们要晚一些,现在所有发达国家承诺最晚2050年实现碳中和,有些目标还要更早,我们国家承诺是到2060年前,这也是区别,体现了我们国家发展的阶段。但我们要实现3060的目标非常不容易,这表明了一个发展中大国应对气候变化高度负责的态度。我们对双碳目标的承诺,是符合’共区’原则,符合我国国情的。”

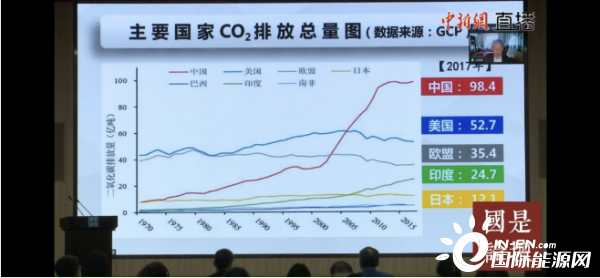

杜祥琬分析:“从2006年以后,中国每年的碳排放量开始超过美国,每年全国大约排放100亿吨二氧化碳,但从数据上看,我们的排放增长已经在震荡,如果政策引导得好,我们应该能够实现这条曲线稳定达到最大值,不再增长,所以承诺2030年实现碳达峰是符合我们国家国情实际的。”(见下图)

对此,朱民指出,欧洲主要国家约在上世纪90年代碳达峰,计划2050年实现碳中和,其间有60年时间,而中国只有30年时间。

“掌控这个过程的平稳和安全是一个重大挑战,也是一个艰巨任务。”朱民感慨,“今后40年发展,中国将走上一条绿色道路,这条道路在世界上还没有一个大国尝试过。当欧美国家走向绿色发展时,其收入水平、经济结构、能耗量等已使得这个任务相对容易,而对于大部分发展中国家和新型经济体而言,要在增长同时保持碳中和、保持绿色,这是一个完全不同的世界。”

在朱民看来,让这一巨大变化实现的重要抓手是科技。技术发展背后,是巨大的投资。朱民介绍,据估算,从现在到2060年,中国每年将有相当于GDP总量1.5%到2%的资金投入新能源、能源基础设施,以及碳中和科技创新和技术改造转型之中,预计今年将超过1.5万亿元人民币,以后还会逐渐增加,这是一笔巨大的投资,也会引起全面的经济变化。

“碳中和是中国经济发展模式的战略转变和生活方式变化,它不仅是传统意义上的能源结构变化,更是整个经济结构的变化和经济技术的再造。”朱民表示,碳中和一定会推进更新更高层次的改革开放和科技创新,从这个意义上说,碳中和不单纯是一个绿色的故事,更是一个再造中国经济的巨大机遇。

邹骥指出,在未来的40年里,到2060年实现碳中和目标,中国国民财富会发生变化,即要求自然资本的存量、增量都要有显著增长。

“我们的投资就越来越多地流向自然资本这个领域,今后30年、40年,我判断在自然资本投资这个领域里边会有新的一批富人产生。”邹骥说。

部分地区率先进入碳中和

邹骥强调,中国提出的双碳目标是一场革命,这场革命涉及千家万户、各行各业。“要实现这个目标,在中国的国情下,地方实践尤为重要,再雄伟的目标都需要地方政府、企业、居民等方方面面来努力,所有国家意志和国家努力最后都是要由地方来实施落实。”邹骥表示。

对于双碳目标下,部分地区对碳达峰的误解、甚至“达峰恐惧症”,与会专家从多个方面阐释“碳达峰”的定义,消除顾虑。

杜祥琬指出,碳达峰是能源革命的里程碑,也是碳中和的基础,不能把碳达峰理解成为“现在尽量用得高一点”。在他看来,要防止一些地方借碳达峰来“攀高峰”“冲高峰”,关键是要防止发展高耗能、高排放产业的冲动。

杜祥琬强调,碳达峰不是要限制发展,而是指向高质量发展,是产业调整的机遇。中国应借此机会逐步调整高耗能产业占比较大的现状,同时加快发展战略性新兴产业、高技术产业、现代服务业等。

李俊峰表示,“十四五”是实现碳达峰的窗口期和关键期。“全国要在2030年前达峰,意味着至少大部分东部地区,如浙江、江苏、广东等省份都要在‘十四五’期间达峰。”

李俊峰指出,现在一些地方有“达峰恐惧症”,害怕当前碳排放还没有真正达峰,“将来一旦增长,该怎么办?”

“其实,达峰只是一个拐点,之后可能还有一些波动,包括小幅的增长、下降等反复,然后慢慢地度过一个平台期,而这个拐点已经出现了。”李俊峰说,“包括海南省、深圳市等多地已经可以开始谈论碳中和的问题了。实现碳中和时间虽然还有40年,但若是浙江、广东、海南等地不在2040年或者2050年率先实现碳中和,全国则无法在2060年实现碳中和。”

哈尔滨工业大学(深圳)经济管理学院教授、深圳市原副市长唐杰的调研和分析从具体案例支撑了李俊峰的观点。分析深圳市“十四五”碳排放趋势,唐杰指出,深圳具有2022-2023年碳排放达峰的可能性。

“‘十四五’时期,深圳产业将持续转型升级,产业高级化、结构高端化仍将是降低碳强度和碳排放的重要推动力量。预计制造业碳排放量基本保持稳定,主要原因是高产出低碳排放行业占制造业比重进一步上升;低碳强度的新兴制造业占比明显上升。预计到2025年,优势制造业占比会超过82%,比2019年提高5个百分点。”唐杰介绍。

此外,唐杰表示,深圳的高质量发展会持续产生结构性减排效应。碳强度下降幅度将延续过去十年的趋势,累计下降将明显超过国家碳强度下降18%的目标。按国家考核口径,“十四五”碳排放年均增速将在0.5%以下,根据国际上已达峰地区的经验,标志着深圳进入达峰平台期。

唐杰强调,碳达峰是一个平台期的概念。“在这个平台期上正负2%都是允许的。我们看到所有发达国家达峰都属于一个平台特征,达峰、下去、又上来、又下去,最后稳定住持续下去。”据此,他建议应该研究完善对2030年碳达峰的定义和要求。

长期依赖传统化石能源的城市如何转型也是当下关注重点。在分析内蒙古发展情况后,能源基金会低碳转型项目主任、战略规划主任傅莎表示,内蒙古的资源条件完全可以从煤炭基地转为清洁电力生产基地。

邹骥指出,若想为之后的“碳中和”争取更多时间,应尽可能将“碳达峰”的日期提前,并提出以下几点建议:“一是按照空间、区位、能源和资源禀赋及产业布局比较优势,全国统筹优化不同地区在发展、资源能源和产业方面的功能,确定能源供给地区与品种格局,确定能源跨区输送通道的分布。二是基础设施发挥举国体制优势,同时解决中央地方激励相容问题,各级政府事权与财权统一,精细界定地方政府监管和减排职能。三是继续深化土地政策的改革,把土地利用政策方面功能、规划与财政对土地依赖的问题,在“十四五”期间加速解决。四是中央地方财政体制改革,要适应绿色低碳转型,构建基于市场的财政激励政策环境。五是关注碳市场的布局与区域产业结构调整力度的多样化影响。六是关注公平转型,有序过渡问题。对于转型中的就业、地方财政稳定等问题统筹考虑。七是支持地方的能力建设,加强指导和帮扶。”

电力为抓手,成本需传导

从行业维度看,双碳目标的推进离不开能源、石化、交通、建筑等“排碳”大户的转型,而随着电气化的推进,电力是最为关键的抓手。

在杜祥琬看来,中国距离碳达峰还有不到10年时间,在经济高质量增长的同时,要进一步降低碳强度,其中节能增效是走向低碳的战略之首,而调整产业结构是节能增效的重要途径。另一重要战略是优化能源结构。

杜祥琬认为,低碳转型与能源安全并行不悖。“我们在兰考做了试点,以前该试点的电力主要靠外来煤电,经过三年多的能源革命试点,已转变成由自己发电量来提供,主要是风电、分布式光伏、生物质能、地热和部分垃圾发电。”杜祥琬举例说,“这个例子说明地方能源结构可以优化,可以走向低碳,而且能源安全不会受到影响。”

具体到电力行业,蒋莉萍所在团队围绕电力行业达峰做过分析,发现从目前到2060年实现碳中和的时间区间内,在碳排放保持在一定总量的情况下,如果先冲高峰再去中和,可能会比先达成更低的峰再中和,要付出更高的代价。”

面对双碳目标,电力行业需要进行路径选择。蒋莉萍表示,为实现“双碳”目标,需要电力行业进行转型,但在这一过程中,仍要遵循能源电力行业为经济社会发展提供长远可持续、安全可靠、经济合理的电力供应这一最根本目标,以供应成本最低来优化电力行业转型的路径选择,这需要做多情景、多方案的比选。

基于可再生能源发展目标、电力系统灵活性发展等未来发展因素考虑,蒋莉萍指出,新型电力系统发展最重要的落脚点是未来综合供电成本的变化趋势。

“我们做了一个分析,在转型实现双碳目标过程中,电力系统的供电成本一定会上升,呈现增长趋势。这一点跟现在经济社会发展希望电价越来越低的诉求之间如何匹配,值得思考和讨论。”蒋莉萍坦言,“低碳发展可能更重要的是一场社会变革,如果我们的发展思路不把能源问题放到与水、资源、土地资源同等重要的位置去考虑,可能会忽略很多发展潜力和空间。”

能源服务能力是各个地区公共服务能力的重要体现,蒋莉萍建议各地在未来的发展规划中,把能源问题要素化地纳入到地区发展及低碳转型规划中。